読書嫌い→好きになる!本をガンガン読めるようになる習慣化ノウハウ5選

ども。孫子(岩波文庫)を1572回繰り返し読んだ読書の鬼・Seikiです。

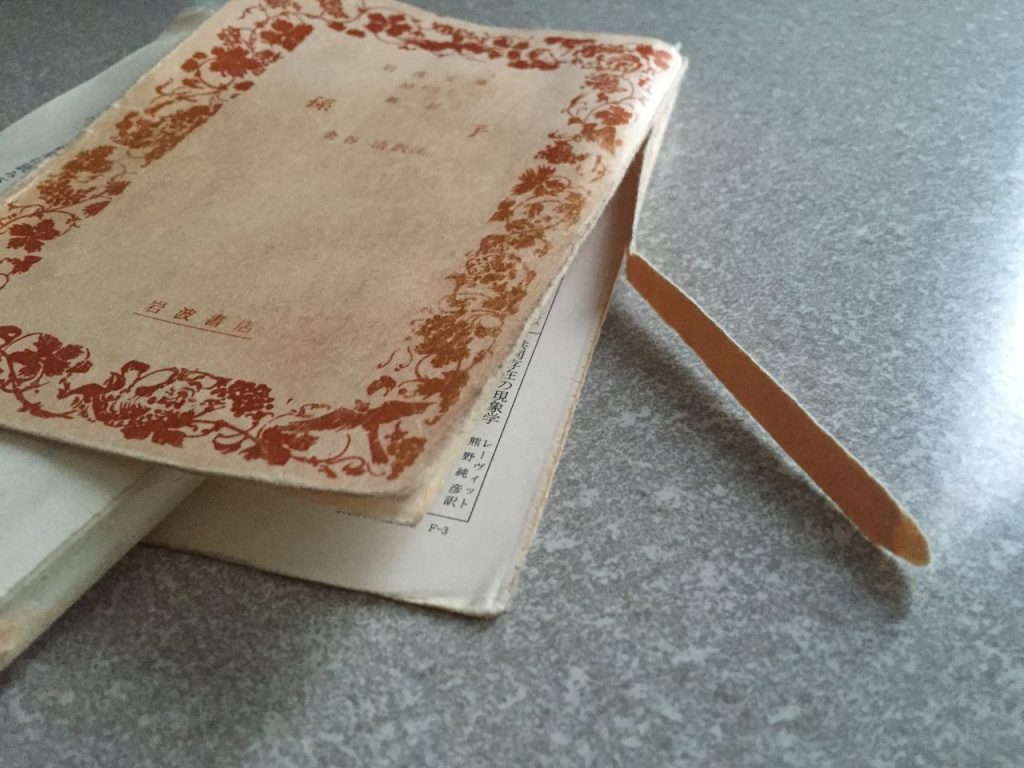

▲ボロボロを通り越してバラバラになるまで読み込んだ孫子の文庫本。

人の趣味や生き方にアレコレ言うのは野暮なのが分かった上で、それでもあえて言わせてもらうと、

本を読まない人って勿体無いなぁと思う。

- 知らないことを知れる

- 知的好奇心を満たせる

- 自分一人の体では到底経験できないようなことを間接的にでも体験できる

- 千数百円で著者が人生の大半かけて得た知恵や教訓を垣間見える

- 元気や勇気をもらえる

まとめるならば、読書とは「人を成長させる最もコスパの高い趣味」なんですわ。

「読書が素晴らしいってのはわかるんだけど、どうしても本を読もうとすると眠くなる」

「そんなんだから1冊をキチンと読み通すなんて無理むりムリのカタツムリ!!」

って言いたい人もいるでしょう。

そんなアナタが「読書好き」「読書の鬼」となるための習慣化テクニックをまとめるね。

Contents

効果的な読書法:いい加減に読んで、さっさと実行する

私の個人的な持論ですが、

資格試験とかのペーパーテストでない限りは、

社会人の勉強なんて「いい加減に勉強する」くらいでちょうどいいんです。

本を読むことや用語を覚えることにエネルギーを割くくらいなら、

実行することや結果を出すことにエネルギーを割くのが原則です。

本は全部を読まなくていい

具体的にどう勉強するのか?といえば

ちょっとでも気になる本やピント来た本はとりあえず手に取ってみて、

まずは目次を見てください。

んで、一番気になった箇所に一気にジャンプして、そこだけ読めば良いんですよ。

マグロで大トロだけを、

牛肉でシャトーブリアンだけを贅沢に食べるかのようにね。

その「一番美味しい場所」が読んでみてよかったら、

他の箇所も読んでみればいいし、

ダメだったらそんな本はさっさと閉じて他の本へ行けばいいってわけ。

ね?こんな感じでいい加減な読み方をすればいいんだよ。

最初から最後まで順番に読む必要はない

言い方を変えるならば

「最初から順番に最後までを読むな」ということです。

本を選ぶ段階でそんな読み方してるとかったるいでしょ?

なので「読む」というよりは「観る」ってスタンスで本と向き合うのが丁度いいってわけ。

目次を最大活用!

理解の仕方には

- 演繹的理解=トップダウン的理解

- 帰納的理解=ボトムアップ式理解

の2種類があります。

最初から最後まで順番に読むのがボトムアップ式ですね。

積み木を積み上げていってようやく「全体で山の形をしている」と判明する!みたいなイメージです。

一歩一歩は確実ですが、欠点はスピードが遅いことです。

対照的に、トップダウン的な理解は鳥の目で「これは山だ」とザックリ理解してから、

「ここにはこんな積み木が積んである」とピンポイントで虫の目で見るって感じです。

やり方を間違えると「いい加減」「抜けている」ことになりがちですが、理解のスピードは10倍は早いですね。

いわゆる要領のいい人はこの方式で勘所をつかむのが上手いんですよ。

で、読書でトップダウン的理解をしようと思うのならば

目次を見てから、部分に飛ぶ

これを愚直に繰り返せばいいんですよ。

読書嫌いが読書の鬼になるための習慣化ノウハウ5選

さてさて、読み方を紹介してきましたが

「そうは言ってもそもそも本を読む習慣がねーから実践できる気しねぇっす!」

という人もいるでしょう。

なので、

今までに本を読む習慣のない人が読書好きになるためのヒントをまとめるね。

1. 文庫本・新書本を100冊読む

「10万円の最も有効な使い方はなんでしょうか?」

と聞かれたら、私が答えるのは

「文庫本もしくは新書本を100冊買って読みましょう」

ですね。

文庫はメリットしかない

文庫本って素晴らしいんですよ。

- ハードカバーで売れた本を文庫化している=市場でそれなりに評価された本

- 「孫子」や哲学書など、古典や名著が揃ってる

- 小さいので持ち運びに便利

- コンパクトなので保管しやすい

- 何より安い!!

と良いことづくめ。

100冊買っても10万円の中から数万円はお釣りがきますね。

新書は読みやすくて外しにくい

また、新書は文庫ほどではないけど値段も大きさもライトですし、

軽いテーマのものも多いので読みやすい本が多いです。

あと、利幅が低いので売れている著者が書く傾向が強いので、

いずれにせよ文庫も新書も「値段が安い上に外れにくい!」んですよ。

2. Kindleアンリミテッドでスマホ読書

本を読む人間にとっての神サービスがAmazonのKindleアンリミテッド。

月額たったの980円で

フリードリンク感覚でジャンジャン本を読めます。

「こんな名著たちがいくらでも読めるの?!」

って腰を抜かしますよ。

Kindleの端末がなくても、

スマホやタブレットにアプリをダウンロードすれば読み始められるので、

「できるだけお金はかけたくないけど、良い本をたくさん読みたい」

人はやらない理由がない!って感じ。

3. 図書館をフル活用

読書家にあるまじき行為かもしれませんが、

私は京都市内の図書館をフル活用しています。

タダだから気兼ねなく手に取れるってのもありますが、一番大きい理由は

返却期限があるから

なんですよ。

積ん読しようにも2週間の返却期限があるので、

それまでに「読まなきゃ」というプレッシャーがかかる。

から、結果として読めちゃうんですよね。

締め切りによる強制効果は凄まじいです。夏休みの宿題みたいなもんですね(笑)

おまけに京都市内の図書館は連携していて、

Aの図書館に在庫がなくてもBとかCとかに在庫があれば、

予約手続きをすれば最寄りのA図書館まで届けておいてくれるから素晴らしい!

締め切り効果を最大活用して読書量のトレーニング!

とりあえず最初は1〜2冊借りて2週間で返す、ってとこからスタートしてみてね。

そんなんでも月に2冊は読めるようになるんだからね。

そこからだんだん借りるペースや量も増えて

10冊借りて、2日後に返却しつつも新たに10冊借りる

みたいなことが平気でできるようになりますから。

(市内の図書館なら平日夜8時くらいまで空いてたりするから本当に便利)

4. ハマる著者を見つけてトコトンのめり込む

それなりに本を読むようになってくると

「この人いいな」と思う著者

「この人の本はハズレがないな」と感じる作家

が体感的に分かってきます。

だったら、その人の本を片っ端から読むようにしましょう。

例えば私は高校生〜大学生の頃、神田昌典さんと本田健さんの本にめちゃハマって、

全ての本を買って読んでましたからね。

そんな日々を送ってると、頭の中に神田さんや本田さんが住み着いて

折に触れてアドバイスしてくれるようになるんですね。

とことんのめり込むと、こういう効果があるんですよ。

ハマった結果訪れる憑依効果

私は一時期、ちきりんさんにめっちゃハマってて、ブログの文章はもちろん、

著書、外部記事、Twitterの呟き、目に入る限りは全〜部!目を通し、

尚且つ気に入った文章は何度も繰り返し読んだりもしてました。

そうすると、なんというか私にちきりんさんが憑依するんですよ。

私の初期のブログ文章がなんとなくちきりん っぽい感じの文体なのは、

憑依した結果ですね。

考えることも話すことも書くことも、私のみが主体となるのではなくちきりんさんも憑依して主体となる、ってかんじかな。

5. 尊敬する人のオススメに素直に従い、直感で決める

本をたくさん読むのは大変結構なのですが、

自分で選んでばかりだと

- いつも行く本棚

- いつも選ぶジャンル

- いつも読む著者

が段々と固定されていきます。自然にね。

これは見方を変えれば世界が偏狭になっていくということでもあるので、

定期的にストレッチしましょう。

やり方は簡単で

尊敬する人がオススメしている本はアレコレ御託を並べないで素直に読む

ようにすればいいんですよ。

例えば私はビジネス書評のカリスマ・土井英司さんのビジネスブックマラソンを購読していますが、

メルマガで紹介された本の中で「この本いいなぁ!」と思ったらその場ですぐ、Amazonのショッピングカートに入れます。

しばらくしてもなお「この本読みたいなぁ」と思ったら注文して読む

ってのをやるんですね。

これをやることで、普段の自分なら100年本屋さんに通っても絶対に選ばないような本と巡り会えるんです。

つまり、偏狭な自分からストレッチされるというわけですね。

まとめ

結局のところ

面白い!って本と巡りあう

ことができれば、あとは自動的に読書の鬼になっていくんですよ。

その前にやめてしまうから

「読書はつまらない」「本を読むのは苦痛」ってなるわけでね。

そこに至るまでの方法論をちょいとまとめてみたので、

是非読書の鬼を目指してみてちょ。