同じ本(孫子)を1000回以上読む「読禅」。読み方の変化と気をつけたこと

どうも。Sei書著者・Seikiです。

私は孫子(岩波文庫)を1000回以上繰り返し読んだ「孫子バカ」なのですが、

「どういう取り組み方をしたの?」

「途中でやり方に変化はあったの?」

と聞かれることも多いので、その質問に答えるために

Evernoteで1000日以上もの日記を読み返したよ!!

まぁ、日記をつけているのがEvernoteだからまだ良かったけど、

これがアナログな日記だったらどれだけしんどかっただろう。。。

…余談が過ぎました。

今日は「1000回読書」の修行遍歴をまとめるので参考にしてね。

Contents

2014年3月25日、孫子100回読みスタート!!

記念すべき第一回、

「違う本を100冊読むよりも、同じ本を100回読む方がすごいことになるんじゃね?」

と思い立ち、

直感的に孫子を選んで13篇あるうちの最初の「計篇」だけを読みましたね。

そう、最初は1000回ではなく、100回だったんですよ。目標は。

で、やってくうちに勢い余って1000回までレベルアップ。

んで今では1万回を目標に習慣は継続中だから、

なんていうか人生にはノリとか勢いとかが大事なんだなって思うね。

最初は一日2篇ずつ、約一週間で全篇通読するゆるゆるペース

今でこそ毎日全13篇の読み下し文を15分程度で通読していますが、

当時は2篇ずつ、それも現代語訳のところを10〜20分かけてチンタラ読んでました。

何かの本で読みましたが、月に7〜8冊のペースで本を読めば、

「読書量」という指標だけなら全世界でトップクラスに入るそうです。

でもそれは「違う本をたくさん読む」のであって、「同じ本を繰り返し読む」のとはまた違うでしょ?

私は速読ができるので「読書量」ならとっくにトップクラスだけど、

じゃあきちんと本の内容がものになってるか?と言われたら

「読んだ内容の1%も満たない」というのが実際のところでした。

つまり、「同じ本を100回読むとどうなるか?」という問いの裏側には

「本の知恵や教えがどれくらいものになるのだろうか?」

という期待があったわけ。

通算で30回通読:習慣定着・強化

習慣というのは

・粗形成:21日〜90日

・精形成:90日〜365日

・定着:365日〜

という順で定着していくと思うのですが、30日もコツコツ続ければ、粗くても習慣となってきます。

つまり、毎日読むのが「当たり前」って感じになり、むしろ2篇ずつのペースが物足りなくなってきたので、

3篇ずつ、

4篇ずつ、

6篇ずつ、

というふうに順調にステップアップしていきました。

そして30回目には、現代語訳13篇全部を1日で読みきるレベルまで習慣はパワーアップしていましたね。

この時はトータルで40分くらい読む時間がかかってたかな。

202回通読:読み下し文+現代語訳を全文読む

孫子は

・原文(漢語)

・読み下し文(古文)

・現代語訳

の三部構成で著述されているのですが、

それまでは基本的に現代語訳しか読んでいませんでした。

ですが、200回を超えたあたりから

「読み下し文も読もう」

と思い立ちました。

やっぱり翻訳と同じで、訳者がどれだけ優秀でも「伝言ゲーム」になって文章の真意が伝わりにくいもんでしょ。

あと、たとえは下品ですが、翻訳はコンドームと同じで

「薄いほど価値が高い」

「しかし、無いと意味がない」

という微妙なトレードオフの上に成り立つもの。

だから、なるべく原典・原文に当たるようにした方が学習の密度は絶対高いと思ったんです。

この時点で既に現代語訳は暗記するレベルで頭に入っていたので、読み下し文を読んでもスラスラ頭には入ってきましたね。

古文+現代文、それぞれ13篇全部読んでいたので、このころは時間がかかったなぁ。

でも、すでに精形成レベルの習慣になってしまえば、なんとかこなそうと思うもんです。

一日も欠かすことなく、

基準を落とすことなく、毎日13篇ずつ読んでました。

230回通読:頭の中の「追唱」が好きな曲や繰り返し見たCMレベルに刻まれる

本を読んでると、頭の中で読んだ文章を読み返すでしょ?

これを追唱と私は読んでいるのだけど、200回以上繰り返し読んでると、何十回何百回と聴いた曲と同じで、

瞬間的に流れるように頭の中で文章が再生されてきます。

つまり、普通の読書なら

①眼で文章を追う

▼

②頭の中で追唱する

という形で読むと思うのですが、追唱が頭に刻み込まれると

①と②が同時同速で自動的になされます。

なんなら②の方が早いくらい。

333回通読:「追唱する声」を静かに微かにしていくよう意識

追唱が頭に刻まれて自動再生されるようになってくるにつれ、私が意識した読み方は

● 眼の動きと追唱をリンク・シンクロさせる

● 「追唱する声」の音量を静かに微かにしていく

この2点を意識しました。

眼の動き=頭の追唱速度

というのは、眼で読んでいても追唱が追いつかなかったり、ぜんぜん違うことを考えていたら、

「眼では読んでいるけど頭には入っていない」

ってことになりがちでしょ?

それに対して、眼ではぜんぜん読んでなくて追唱だけだと、

記憶の鍛錬にはなっても感覚の鍛錬にはならないので、

記憶と感覚の両方を鍛えるために、眼の動きと追唱の速度をシンクロさせるようにしました。

頭の中の「声」を極力静かに微かにしていく

で、頭の中の追唱の「声」は、速度も大事ですが音量も大事です。

あまりうるさいと目の前の対象よりも頭の中の方に注意がいっちゃうので、

限りなく無に近いレベルで静かに微かに音量を落とすように意識しました。

そのためにどうすればいいのか?といえば、

「一文入魂」「一字入魂」

という感じで、とにかく目の前の文章に集中あるのみです。

私が「同じ本を100回1000回繰り返し読むことはいい集中力のトレーニングだ」と度々ブログで主張するのは

つまりそういう理屈です。

359回通読:読み下し文オンリーでいくようになる

なぜかといえば、現代語訳なんぞ読むまでもなく、読み下し文を見れば現代語訳が自然と頭の中に浮かんでくるようになったから。

「もう読む必要なくね?」となりました。

なので読む時間が一気に半分以下になりましたね。

そのおかげで、

もはやどれだけ忙しかろうと、

疲れていようと、

(滅多にひかないけど)風邪をひいて寝込もうと、

絶対に欠かさない習慣として定着しました。

そう、1年以上コツコツ続ければ、その習慣は完全に定着します。

生理的レベル・細胞レベルで刻み込まれるので、やらないと気持ち悪い感じ。

風呂に入らなかったり歯を磨かなかったりしたら気持ち悪い・落ち着かないのと同感覚。

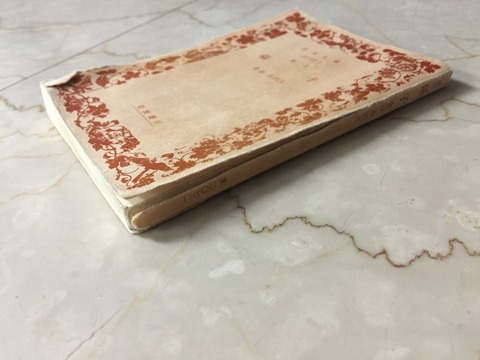

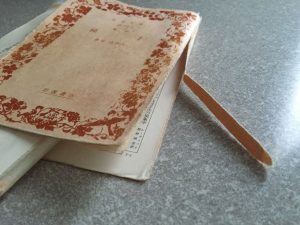

398回通読:ついに本がバラバラになる!!

▲こんな感じ。

世間では「ボロボロになるまで本を読む」と言いますが、

私は、孫子を、ボロボロを通り越してバラバラになるまで読み込みましたよ。

719回通読:音読するようになった

ここから一気に飛びます。

細かい変化を一々書いていたらキリがないのでね。

719回目から、私は読み下し文を音読するようにしました。

なぜ?と聴かれたら、音読は脳にいいという記事(どの記事かは失念しました)をスマホで読んで、

「よっしゃ音読しよう!」

「孫子で音読すれば一石二鳥やんけ!!」

というナイスアイデアのためです。

876回目まで音読

結局音読の習慣は半年ほど続きました。

最初は黙読よりも(当たり前だけど)時間はかかっていましたが、

私はもともと滑舌がすごく悪いのですが、

集中して読んでいる時には滑舌が滑らかに、そしてトータルでも早い速度で読み終えていることに気づきました。

逆にいえば、いまいち注意散漫な時には噛み噛みになるし、

「早く読もう!」という雑念や邪念が強いと、なぜかトータルの早さも集中している時より遅くなる

という現象に気づきました。

766回通読:集中力について真剣に向き合い始めた

音読し始めてから、「有意注意力」「集中」について真剣に向き合うようになりましたね。

集中=自動詞ではなく他動詞?

私は集中力に欠ける人間でして、そんな私だからこそ

「人間の集中力なんてせいぜい10〜30分しか持たない」

「それよりは集中せざるを得ない環境や状況を整える方が大事」

という考え方をしていました。

つまり、自分の意識や努力で「集中する」という自動詞的な捉え方ではなく

環境や状況によって「集中させられる」という他動詞的な捉え方です。

896回目で「真の集中力=有意注意力」を理解し体得し始める

しかし、

・視線と追唱のシンクロ

・追唱を極力静かに微かに

・すでに何百回も読んだ文章をさらに繰り返し音読

という努力を重ねる中でついに

意識的に集中状態へ自分を持っていけるようになりました。

中村天風がいうところの「有意注意力」ですね。

好き嫌いや得手不得手問わず、

「頭のモード」を「集中状態」へ意識的に切り替えられるようになったのです。

あとは

・切り替えるスピードを速める

・集中状態の持続時間を伸ばす

のみです。

つまり今もなお1万回を目指して日々繰り返し読むのは、この有意注意力のトレーニングでもあるわけ。

916回通読:視線の動きが変わった

ある日なんとなしに、いつものように孫子を(この頃には黙読で)読んでいると、視線の動き方が今までと異次元になっていました。

ガンダムSEEDのフリーダムガンダムのマルチロックオン、

あるいはガンダム00のトランザムみたいな感覚です。

・・・はい。意味不明ですよね。ちゃんと説明します。

視線のスピードに「声」がついてくる

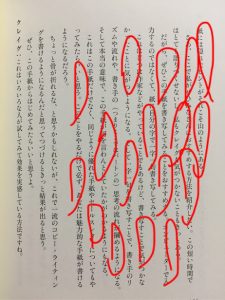

もうちょっとちゃんとした画像を用意しろ!と怒られそうですが、大体の感覚さえ掴んでいただければ大丈Vなのだ。

▲今まではこうやって、一字一句順を追って、アナログに読んでいたのですが

▲◯で囲っているように、ひとかたまりの文章が一気に頭の中に飛び込んでくるようになりました。

で、◯から◯へスキップするような感じで読んでいくようになりましたね。

(フリーダムガンダムのマルチロックオンの喩えが、ガンダムSEEDを見たことのある人なら一番ピンと来るかと)

セルフ速聴なので脳が活性化

つまり私に何が起こったのかといえば、

視線を強制的にパッパとジャンプしても、頭の中に一気に超高速で追唱されるようになったということです。

視線を無理やり加速しても、追唱がキチンとついて来るので、

音声を倍速で再生して追唱速度を上げることで脳を活性化する「速聴」をいつでも孫子さえあればできるようになったわけ。

全編通読に15分もかからなくなる

で、全13篇の読み下し文を黙読で読み終えるのに、今となっては15分もかからなくなりましたね。

どんなに忙しくても、疲れてても、15分くらいの時間は捻出できるでしょ?

だからもう、私にとっては「やらないまま寝る」ことなどあり得ない習慣となって強化・定着したわけ。

読書から読禅へ

具体的に何回目からかはわかりませんが、文章をほぼ暗記するようになってもなお繰り返し読むようになってから、「読書」ではなく「本を使った瞑想」という修行になりました。

で、いつしか「読禅」と呼ぶようになりましたね。

本を読んでても瞑想はできる?

そろそろ私の話に付き合うのもかったるくなってきただろうから、あれこれ簡潔にまとめるね。

(リクエストがあるなら、別途記事にするかも)

・肩の位置を落とす(=リラックスする、「上虚下実」の「上虚」を実現する)と、頭の中に文章がスムーズに入って来る。

・普段は頭や心臓、あるいは「うわの空」にある心の位置を、腹や足元、地球の中心点まで落とすイメージをすると心が落ち着く。ので、集中もしやすい。

・1056回通読したときに、眉間から「光」が入ってきて脳を中心に全身が拡張する感覚を得た。

などなど、日々大小様々な変化・効果を感じています。

だからもう、欠かせない習慣ですね。15分もかからんし。

今から振り返って良かったこと、過去の自分にアドバイスしたいこと

執筆時点で1192回通読しているのだけど、改めて振り返ってみて色々思いました。

良かったこと

何といっても、最初の30回くらいまでは無理のないペースからスタートして習慣を定着させたことですね。

なまじやる気に溢れていると、最初から飛ばしてしまって、やる気が落ちたときにはポッキリ折れて三日坊主になりがちですから。

そこから徐々に、自分を優しく育てるがごとく、基準を上げていったのもまたGOOD。

継続は力なり、という言葉は、習慣化の重要性を説いた言葉だなと思いますね。

過去の自分や、今からやろうと思う人へのアドバイス

最初の200回くらいは音読して、早いうちに頭の中に「追唱」を徹底的に叩き込むことですね。

200回も音読すれば、ただ読むよりも圧倒的に追唱が頭の中に刻まれますから、その後の黙読の学習密度も段違いです。

ただ、無理のないペース配分でやり始めて、徐々に基準を上げていくようにしてね。

まとめ:本を一冊まるまる「エーテル化」しよう

究極において、この「読禅」の修行は、本を材料にして「いかに心を静かにクリアに保つか」を目的としています。

1000回を超えてしばらくしてから、ついには追唱を含めて頭の中の声(セルフトークと言います)を完全なる無にできるようになりましたし。

声は「無」でも「意」はあるので頭にはスルスル入って来るので、

何というか「これが読み方の究極なのかな」と思います。

ところで、この修行が続かない大きな理由の一つに

「飽きる」

という点があるでしょ?

とっくに味気がなくなったガムをさらに10時間噛み続けろ!っていう感じのトレーニングですからね。

そのためのヒントというかコツは

・明確な意識を保って読む

・誰かや何かにすがらない、依存しない、責任転嫁しない

・始めて読むかのような新鮮な気持ちで読む

・感動や驚きを感じる

ことを、できるだけ、意識的に、主体的にやるようにしてみてください。

そうすると「エーテル化」ができるようになってきます。

エーテル化って何?!

って感じでしょうが、いい加減記事が長くなったのでまた別記事で解説します。

それでは!