ラハナ・マハルシのPDF「Who am I ?」をスピリチュアルマニアが解説するよ

偉大なる精神的指導者であるラハナ・マハルシの教えの精髄が無料で学べる14ページのPDF「Who am I ?」をダウンロードして読みました。

瞑想を継続して10年、スピリチュアル的な知識も「それなりに」詳しくなりましたね。

そのせいか私の周りはスピリチュアル系の人がとても多い。

そんな私だからこそ、マハルシのこの短いPDFには唸らされるものがありました。

全部で28の問答を原文で貼り付けて、

それぞれの原文の後で私なりの解説を加えてみますね。

※ちなみに許可なく原文をそのまま掲載しているので、お叱りを受けたら速攻で記事を削除します。

※上にも書きましたが、あくまで私なりの解説・解釈である点にご注意ください。

Contents

1、私とは誰でしょうか?

七つの要素からなる粗大な身体、

それは私ではない。

五つの感覚器官、聴覚、触覚、視覚、味覚、嗅覚は

それぞれの対象である音、感触、色、味、匂いをとらえるが

私はそれらではない。

五つの能動的な器官である

言語器官、運動器官、認識器官、排泄器官、生殖器官はそれぞれ

話すこと、動くこと、理解すること、排泄すること、楽しむことという働きをするが

私はそれらではない。

五つの生気、すなちプラーナなどは呼気などの五つの働きをするが

それは私ではない。ものごとを考える心でさえ、

私ではない。

対象の印象だけが刻み込まれた無知も、対象物も働きもない無知も私ではない。※1 七つの要素:栄養液、血液、肉、脂肪、髄、精子

※2 五つの生気:パンチャ・プラーナ 身体で働いている五つのプラーナ

アパーナ、下降する気。プラーナ、上昇する気。サマーナ、食べ物をアパーナに運ぶ気。

ヴィヤーナ、プラーナとアパーナをとらえる気。ウダーナ、食べ物や飲み物を上下に運ぶ気。

<解説>

通常、「自分とはなんなのか?」と考えた場合、「自分=肉体」と考えますよね。

お腹が減るのも自分だし、痛いのも自分。って考えがちですが、

肉体は自分ではありません。

じゃあ、心こそが自分なのか?

とも考えますが、心もまた自分ではないのです。

心はあくまで思ったり、考えたり、想像したりするだけですからね。

パソコンで例えるのなら、

・パソコン本体=肉体

・中に入っているソフト(OS含む)=心

と捉えればいいでしょう。

それらは確かに「自分の構成要素」ではあるのですが、

「自分の本質そのもの」ではないのです。

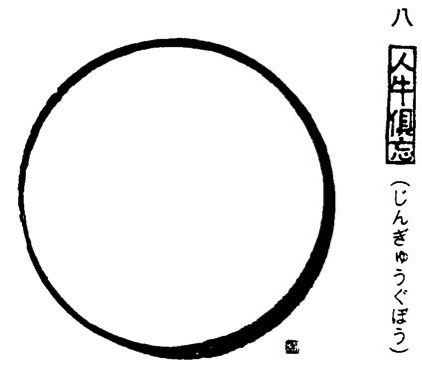

2.もし私がこれらのものでないなら、私は誰でしょうか?

今述べたことすべてを

「これではない」「これではない」

と否定していったあとに、ただひとつ残る覚醒

―――

それが私である。

<解説>

パソコンのたとえで続けましょう。

パソコンの本質とは何か?って話ですが、パソコンは電化製品です。

つまり、電気がなければ、

単なる箱(あるいは板)でしかないですし、

各種ソフトウェアもチップ上に記録されているだけでしかありません。

つまり、パソコンの本性・本質・生命は「電気」ということです。

電気があってこそ、パソコンとしての機能・役割を果たせるわけでして、

それはつまりネットをしたり文書を書いたり動画を見たり編集したりができるということ。

パソコンにとっての電気にあたるもの、それが人間の本質であり自分の本質です。

3.覚醒の本性とは何でしょうか?

覚醒の本性は、

存在―意識―至福である。

<解説>

現時点での私の理解ですが、ここでいう「覚醒」を「最も深い悟り」と捉えて話しますね。

「悟り」にはレベルというか、「浅い悟り」「深い悟り」があると私は考えていましてね。

浅い悟りとは、

・アイデアが思い浮かぶ

・直感がひらめく

・インスピレーションが降りてくる

・シンクロニシティ(意味ある偶然)が起こる

みたいな、割と日常的なものだと思います。

この時、人間は顕在意識と潜在意識の間の風通しが良くなっていて、

潜在意識とのアクセスが良好になっているからこそ、

論理や理屈を「ジャンプ」するようなことが起こるわけです。

では「深い悟り」とは何か?

・フロー状態

・スポーツ選手のゾーン

・無念無想

・三昧境

・啓示

・自己が変容するレベルの圧倒的感動

などの非日常的な、人によっては一生体験しないレベルのものだと考えます。

このレベルまでくると、

・自分と他人

・自分と世界

・主体と客体

みたいな区別がなくなり、全てが統一されてくる。

だから

「何かをする」のではなく、「ただ、在る」という感じ。。。

ごめんなさい、これ以上うまく言語化できません(笑)

4.真我の実現はいつ得られるのでしょうか?

「見られるもの」である世界が取り除かれたとき

「見る者」である真我は実現されるだろう。

<解説>

ここら辺はまんま古代インドの哲人・ヤージュニャヴァルキヤの思想ですね。

「見られるもの」つまり認識されるものを一切合切取り除いていって最後に残る

「見るもの=認識するもの」が真の自分なのだと。

目に見えるもの、起こった出来事、他人、肉体、指、目、脳、

これらは全て「見られるもの」です。

また、この文章を読んで

「なるほどな」

「いや、そこはそうじゃないよ」

「ていうか胡散臭い(笑)」

という思いが浮かぶでしょうが、これらもまた「見られるもの」ですね。

わかりましたでしょうか?

目に見えるもの・触れられるものはもちろんのこと、

頭の中に浮かぶ想念、思考も全て「見られるもの」なのです。

それら全てが「自己の不純物」であり、

それら全てを取り除いた時に残るもの、それが真我=真の自分です。

5.世界が(実在として)存在しているときでさえ 真我が実現されるということはないのでしょうか?

ないだろう。

<解説>

これは上で説明した「見られるもの」「見るもの」を区別しないから、

いつまでたっても真の自分はわからないということですね。

真の自分とは「私は◯◯である」と定義できないのです。

定義した瞬間、「見られるもの」になるわけですからね。

例えば「Googleでエンジニアをやっています」と言ったところで、

Googleが潰れたり転職した瞬間、自分ではなくなるわけですし。

「3児のパパです」というのもまた「自分に属するもの」ではあっても

「自分そのもの」ではありませんし。

「パパ」というのは関係性・役割という社会的幻想にすぎませんからね。

つまり自分とは

「◯◯ではない」

「△△ではない」

と否定し、取り除いていったあとで最後に残る「見るもの」が自分ということ。

6.なぜでしょうか?

見る者と見られている対象は、

ロープと蛇のようなものである。

錯覚である蛇という知識がなくならない限り

実体であるロープという知識は得られない。

同じように世界が実在であるという確信がなくならない限り

実在である真我の実現は得られないだろう。

<解説>

我々は物事をありのまま・そのままでは認識できません。

自我や主観のために歪められて「見たいように」物事を認識するからです。

目に見えるものこそ真実、という物質主義者もいますが、

それは果たして本当に真実なのか?というと結構疑問ですよね。

例えば水・氷・水蒸気はそれぞれ別の事象ですが、

本質は全てH2O、水素原子と酸素原子です。

しかしその本質である原子は目に見えないし、触れられません。

本質こそが実在であり真我、という事ですね。

7.対象として見られている世界は、いつ消え去るのでしょうか?

すべての認識作用とすべての行為を引き起こす原因である心が静かになったとき、

世界は消え去るだろう。

<解説>

心の中に浮かぶ想念や思考もまた「見られるもの」「認識されるもの」です。

「見るもの」「認識するもの」である自分、

ドイツの大哲学者カントが言うところの「物自体」である本質、

これらに至る不純物こそが「見られるもの」だということです。

8.心の本性とは何でしょうか?

「心」と呼ばれているものは、真我に内在する驚くべき力である。

心はすべての想念を起こさせる源である。

想念を離れて心のようなものは実在しない。

それゆえ、想念が心の本性である。想念を離れて、世界と呼ばれる独立した実体があるわけではない。

深い眠りの中に想念はなく、世界もない。

クモが自分の中から糸を出し、

それをまた自分の中に引き入れるのと同じように

心はそれ自身から世界を投影し、

再びそれ自身の中へ還元させる。

真我の中から心が外に出るとき、

世界が現われる。それゆえ

世界が(実在として)現われているとき

真我は現われない。

人が絶え間なく心の本性を探究し続けるならば

心は真我をあとにして死滅するだろう。

「真我」と呼ばれているものは、アートマンである。心はつねに何か粗大なものに依存することによってのみ存在する。

それはひとりであることができない。

微細身あるいは個我(ジーヴァ)と呼ばれているのは、心である。

<解説>

心ってなにか?は永遠のテーマですね。

ここでマハルシは心を「想念の発生装置」「真我に内在された装置」と定義しているわけです。

パソコンで例えるならOSでしょうか。

様々なアプリケーションソフトや情報、プログラムを表示したり処理したりするって感じ。

9.心の本性を理解する探究の道とは何でしょうか?

身体の中に

「私」

として立ち現われるものが心である。

もし身体の中のどこに

「私」という想念が最初に現われるかを探究するなら

それはハートの中に現われることが発見されるだろう。

そこが心の起源となる場所である。絶えず

「私」、「私」

と考えても、人はその場所に導かれていくだろう。

心の中に現われるすべての想念の中で

最初に現われるのは「私」という想念である。

この想念が現われたあとにのみ

他の想念が現われる。

二人称と三人称の人称代名詞が現われるのは

一人称が現われたあとのことである。

一人称がなければ

二人称、三人称も存在しないだろう。

<解説>

デカルトの「我思う、故に我あり(コギト・エルゴ・スム)」に通じるものがありますが、

「自分と他人」「自分と世界」「水と氷」と行った区別は、

まず「私」「我」を起点に発生するのです。

考えてみれば当たり前ですが、この「当たり前」からスタートすることが探究だということです。

10、どうすれば心は静かになるのでしょうか?

「私は誰か?」

と尋ねることによってである。

「私は誰か?」

という想念は他のすべての想念を破壊するだろう。

そして燃えている薪の山をかき混ぜる木の棒のように、ついには

「私は誰か?」

という想念そのものも滅ぼされてしまうだろう。

そのとき真我は実現されるだろう。

<解説>

私は瞑想を長年やっていますが、

深い瞑想状態に入った時の感覚はまさに「静けさ」「一体感」「個の消失」と言える境地です。

ただ、これは瞑想を、それも深い瞑想状態に入れた時に限定されることなので、

常にその状態であるためには「探求」しかない、とのこと。

私なりに思うのは、

思考や想念を客観的に観察することがまずはスタートになるのではないかと思いますね。

「それが難しいんだよ!」

ですって?まさにそうですね。次の問いではそれについて触れています。

11.「私は誰か?」という想念を絶えず心に保つにはどうすればよいでしょうか?

他の想念が起こっても、それを追いかけることをやめ、

「この想念は誰に起こったのだろうか?」

と尋ねるべきである。

どんなに多くの想念が起ころうとかまわない。

想念が起こるたびに

「この想念は誰に起こってきたのか?」

と入念に探究すべきである。それに対して現われる答えは

「私に」だろう。

そこですぐに「私は誰か?」と探究すれば、心は源に引き戻され、

起こった想念は静まるだろう。このように修練を繰り返せば、

心は源にとどまることに熟達するだろう。

微細な心が脳や感覚器官を通って外に出ると粗大な名前や形が現われる。

心がハートの中にとどまっていれば

名前と形は消え去る。心を外に出さずにハートの中にとどめておくことは

「内にあること」(アンタール・ムカ)

と呼ばれる。

心をハートから外へ出させることは

「外へ向かうこと」(バヒール・ムカ)

として知られる。このように、心がハートの中にとどまっているとき

すべての想念の源である「私」は消え去り

永遠に存在する真我が輝き出す。

人は何をするときにも「私」という自我性なしにそれをすべきである。

もしそのように行動すれば、

すべてはシヴァ神の本性として現われるだろう。

<解説>

よく私が人に瞑想を勧めると必ず言われることに

「私は雑念だらけだから瞑想なんて無理」

というセリフがあります。

って話なのですが、

頭の中の雑念・妄念をここでは「セルフトーク」と言います。

つまり頭の中で一人で勝手におしゃべりしていることですね。

私なりに掴んだ瞑想のコツは、このセルフトークを利用することです。

セルフトークをただそのままにしているから雑念や妄念となって、集中もできなければ心も綺麗にならないのであって、

セルフトークを客観的・メタ的に「眺める」のです。

つまり、自分を第三者的に観察するんですね。

そうやって観察している内に、セルフトークはおさまり、心が静まって集中は成るのです。

その静けさに浸り続けることで、深い瞑想状態に至りますし、究極的には悟りに至るのでしょう。

12.心を静かにする他の方法はないのでしょうか?

探究以外に適切な方法はない。

他の方法で静めても、心は制御されたように見えるだけで再び勢いを増して現われるだろう。

呼吸の制御によっても心は静められるが、

それは呼吸が制御されている間のことだけであり、

呼吸が元に戻れば心もまた活動を始め、

潜在する印象に駆り立てられて

さまよい出すだろう。心も呼吸も、その源は同じである。

想念とは、実は心の本性である。

「私」という想念が心の最初の想念であり、それが自我性である。自我が生まれ出る同じ場所から呼吸も生まれる。

そのため、心が静かになれば呼吸も制御され

呼吸が制御されれば心も制御される。

けれども深い眠りの中では、

心は静かでありながら呼吸は止まっていない。

これは、身体が維持されるように

そして死んでしまったと他の人々が思わないようにとの神の意思によるものである。目覚めの状態とサマーディにあっては、心が静まっていれば呼吸は制御されている。

呼吸は心の粗大な姿である。

死の時までは、心は身体の中に呼吸を保っている。

身体が死ぬと、心は呼吸と共に出て行く。それゆえ、呼吸を制御する修練は心を静める(マノニグラハ)助けに過ぎず

心の消滅(マノナーシャ)をもたらすことはない。

神の姿に瞑想することや、マントラの復唱、断食などの修練も心を静める助けに過ぎない。

神の姿に瞑想することや、マントラの復唱を通じて心は一点に集中される。心は常にさまよい続けるだろう。

鼻を鎖でつながれた象が、他の何もつかまえられないように、

心も神の御名や姿に満たされていれば、他の対象をとらえることはないだろう。

心が無数の想念へと拡散しているとき、

そのひとつひとつの想念は弱いものとなる。

だが、想念が決意を固めて一点に集中すれば、強いものとなる。

そのような心にとって、真我を探究することは容易になるだろう。すべての規則制限の中でも

適度な量の清らかな(サートヴィック)な食事を摂るという方法が最上のものである。

これを守ることによって、心の清らかさは増し、

真我探究の助けとなるだろう。

<解説>

瞑想についてよく勘違いされるのですが、

「胡座をかいて、深くゆっくり呼吸して、呼吸を数える」

「半眼になってロウソクの炎を眺め続ける」

といった方法論を人は瞑想と呼ぶのですが、

私からすればそれらは「瞑想法」であって「瞑想そのもの」ではありません。

「瞑想そのもの」とはノーマインド。

無念無想であり、心の静寂・沈黙です。

座ろうが立とうが、眼を閉じてようが開けてようが、

それは「瞑想そのもの」へ至る方法論に過ぎないので、好きなようにすればいい。

東京から大阪まで行こうと思ったら、飛行機でも新幹線でも車でもバスでも徒歩でも、好きな方法論で行けばいいのです。

だから断食であれ、瞑想であれ、呼吸法であれ、気功であれ、奉仕活動であれ、

「これがベスト」という方法論などありません。

自分に一番合っている方法論をチョイスし、やっていくことで「瞑想そのもの」に至るのです。

「瞑想そのもの」に至る自分に最も合った方法論を見つけて体得することが、マハルシがいう探求ではないかと私は考えます。

13.心に残ったものごとの印象が、海の波のように際限なく現われてきます。 いつになったらそれらすべてがぬぐい去られるのでしょうか?

真我への瞑想が高まれば高まるほど、

それらの想念は破壊されるだろう。

<解説>

上(11)でも解説しましたが、頭の中の雑念・妄念であるセルフトークはそのままほったらかしにしておくからますます勢いがついてしまうのであって、

客観的に観察し、意識の集中をひたすら「内」に向けていくことで

セルフトークは弱まり、心は静まります。

14.数知れない過去生から蓄積されてきた、心に刻まれたものごとの印象が取り除かれ純粋な真我としてとどまることは可能でしょうか?

可能か、可能でないかという疑問に屈することなく

真我への瞑想を続けるべきである。

たとえ、人が大罪人であるとしても、

「ああ、私は大罪人だ。どうすれば救われるのだろう?」と思い悩み、嘆き悲しむべきではない。「私は罪人だ」という想念を完全に棄て去り、真我への瞑想に強烈に集中するべきである。

そうすれば、確実にうまくいくだろう。ひとつは善く、もうひとつは悪いという二つの心があるのではない。

心はただひとつだ。

幸運と不運の二種類があるのは、心ではなく

心に刻まれる印象である。

心が幸運な印象の影響を受けたとき、それは善と呼ばれ

不運な印象の影響を受けたとき、それは悪と見なされる。心は世間のものごとや他の人々に関することへさまよい出ぬよう

戒められなければならない。

他の人がどれほど悪くとも、

彼に対して憎しみを抱かぬようにしなければならない。

欲望と憎しみは、どちらも避けなければならない。

人が他の人々に与えるすべては、実は自分自身に与えているのだ。

もしこれらの真理が理解されるなら、人々に施しをしないでいられようか。自己が現われると、すべてが立ち現われ

自己が静まれば、すべては静まる。

謙遜を忘れないならば、それに応じてよい結果が現われるだろう。

心が静寂に帰すれば、人はどこででも生きていくことができる。

<解説>

私は「強い心=静かな心」と考えているのですが、

精神修行の秘訣は「いかに無念無想(ノーマインド、あるいはトランス)に入るか」にあると現時点で結論します。

無念無想にササっと入る反射神経、

無念無想に入り続ける肺活量を鍛え続ければ、

普段の日常でも、有事の際でも、どーんと落ち着いていられるようになってきますからね。

無念無想に入る最も邪魔な要素が雑念・妄念・邪念なので、

「自分はダメだ」「罪人だ」「体が弱い」「頭が悪い」とか、そういう余計なことは考えないで

と道元上人も仰るがごとく、淡々と修行し続けましょう。

15.探究はどのくらいの期間 修練されるべきでしょうか?

心の中にものごとの印象がある限り、

「私は誰か?」

と尋ねなければならない。

想念が起こったなら、

そのとき、その起こったまさにその場で問うことによって

破壊されるべきである。

もし真我に到達されるまで、不断の真我の黙想に打ち込めば

それだけで想念は消滅するだろう。

要塞の中に敵がいる限り、敵は反撃を続けるだろう。

もし敵が姿を現すたびに滅ぼしていけば

要塞は我々の手中に落ちるだろう。

<解説>

瞑想にしろ、悟りにしろ、

「深い瞑想に入れた!」

「悟りに至った!」

と喜んで、そこで終わってしまえば悟らないのと変わりありません。

大事なのは、継続、そして定着です。

瞑想し続けること、悟り続けることが大事ってわけ。

16.真我の本性とは何でしょうか?

真実、存在するのは真我だけである。

世界、個我、神は真珠貝の中の銀色の輝きのように、

真我の内に現われるものである。

これら三つは同時に現われ、同時に消え去る。

「私」という想念が絶対にないところ、それが真我である

それは沈黙と呼ばれる。

真我そのものが世界であり、

真我そのものが「私」であり

真我そのものが神である。

すべてはシヴァ、真我である。

<解説>

悟りの特徴に「ワンネス(一)」の感覚があります。

普段は自分と他者、自分と世界、見るものと見られるもの、という区別をしてしまいがちですが、

意識をクリアに、より高い次元に覚醒させていけば、

そういう区別・分類・ラベル・レッテルが全て外れるのです。

17.すべては神のなせるわざではないのでしょうか?

欲望も決意も努力もなしに太陽は昇る。

太陽がただそこに存在するだけで

日長石は火を発し、蓮の花は開き、水は蒸発していく。

磁力が存在することによって磁石の針が動くように、

人々が三つの宇宙的機能や五つの神聖な活動に支配され、

それぞれのカルマに従って行為し、

そして休息するのは

ただ神が存在しているという美徳によるものである。神は何の意思も持たず、

いかなるカルマも彼に属さない。

それは、世間の行為が太陽に影響を与えず、

すべてに遍在するエーテル(虚空)が他の四元素の長所や短所に影響されないのと同じである。※3 三つの宇宙的機能:創造、維持、破壊

※4 五つの神聖な活動:パンチャ・ヤジュニャと呼ばれるヒンドゥー教徒の義務。

「ヴェーダ」の学習、祖霊への食物の供養、ホーマの献火、

すべての生き物への食物の供養、人間への供養

<解説>

「神」とか「仏」とかというと、「自分の外にある、何かすごいもの」という認識があるのではないかと思います。

だから、「神なんているわけない」と嘯いたり、

そうかと思えば神社に行った時だけは都合よくお祈りしたりと、

トンチンカンな向き合い方をしてしまうのだと思いますが、

私が考える「神」とか「仏」というのは

「全ての原因・モト」であり

「そこら中に在る」ものです。

宇宙や生命を創造・構成・統一・運営しているものが「神」であって、

神が与えてくれた命や、神が創った物質や法則を使って、人が何を生み出すかは人の手にかかっているのであって、

その努力をせずに神に縋っていても何も起こりはしないのです。

縋るのでなく、感謝せよ。ってのが神に対する正しいスタンスではないかと。

18.帰依者の中で最もすぐれているのはどのような人でしょうか?

神である真我に自分自身をゆだねきった人が、

最もすぐれた帰依者である。

自分自身を神にゆだねるとは、真我という想念以外のいかなる想念も起こることを許さず、

ひたすら真我の内にとどまっていることである。どんな重荷を負わされようと、神はそれに耐える。

神の至高の力がすべてのものごとを動かしているというのに、

なぜ我々はその力に身をまかせず、何をどうするべきか、どうすべきではないかと思い悩むのだろうか?我々は列車がすべての荷物を運んでくれることを知っている。

列車に乗ってまでも、自分の小さな荷物を頭に載せて苦労する必要がどこにあろう。

荷物を下ろして安心しなさい。

<解説>

私の精神的メンター・中村天風氏が説く「神人冥合」は、

「宇宙の根本主体である神と、心身統一した人間が一体となる」という上級編の教えなのですが、

これは具体的にどうすればいいか?と言えば

「とにかくどこまでも積極的であれ」

です。

天風先生の教えの目的は突き詰めればこの一言なのですが、そのためにどうすればいいかというと

「心の中の雑念・妄念・邪念をできるだけ綺麗にせよ」

という教えにつながるのですが、そのための方法論として観念要素の更改などの教えにつながるのですが、

心の中の余計な雑念が、心の汚れや曇りとなるからネガティブになるのであって、綺麗に磨けばポジティブになれるというわけです。

曇りをとって無念無想になる時、神の心に近付いているから、神人冥合は成るのです。

19.無執着とはどういうことでしょうか?

想念が起こると共に、その起こったまさにその場所で、

あますことなく完全に消滅させること、

それが無執着である。

真珠採りが自分の腰に石をくくりつけて潜り、海底に沈む真珠を採るように

誰もが無執着と共に自己の内に深く潜り、真我という真珠を手に入れなければならない。

<解説>

雑念や妄念、邪念が心に怒るのは生きている限り止められませんが、大事なのは

・「あ、これは雑念だ」と気づくこと、

・気づいたら拭き取ること、

・相手をしない超然とした態度を貫くことが大事なのです。

そうすれば雑念や妄念、邪念は勢いを弱めていきます。

20.神やグルは、魂の解脱をもたらすことはできないのでしょうか?

神やグルは解放への道を示すだけだろう。

神やグルが人を解脱の状態に連れて行くわけではない。実際は神とグルとは異なるものではない。

トラの顎にくわえられた獲物に逃れるすべがないように

グルの慈悲深い眼差しにとらえられた者は、

グルによって救われ

見捨てられることはないだろう。けれどもひとりひとりは、神あるいはグルによって示された道を

自分自身の努力で究め解脱に達しなければならない。人はただ自分の智慧の目によってのみ、

自分自身を知ることができる。

ラーマ神がラーマ神であることを知るために、鏡の助けが必要だろうか?

<解説>

最近こそやっていませんが、一時期は色々なセミナーや勉強会に片っ端から参加してまして、

自分でも主催したりしていました。

でね。参加者を観察していてつくづく思うのだけど、

休日の時間を使って、安くない参加費を費やしてその場にいて、せっかくの教えを受けているのに、

大多数の人は実行しないんですよ。

で、実行したとしても続かない。

だから、参加者のうち、何らかのリターンを得られる人って5%くらいしかいないと思います。

実行されない教えほど、意味のないものはないなと思いますが、

ここでマハルシが説くこともまさしくそうです。

どんなに偉い先生の元に行って、どれほど素晴らしい教えを授かっても、

って話。

21.解脱を熱望する者にとって、意識の構成要素を探究する必要はあるのでしょうか?

ゴミを捨てたいと思っている人にとって、その中身を分析したり

それが何であるか調べたりする必要がないように、

真我を知ろうとする人にとっても

意識の性質を調べたり、その構成要素を分析して数えたりする必要はない。彼がすべきことは、真我を覆い隠している構成要素のすべてを払いのけることである。

世界はひとつの夢のようなものと見なされなければならない。

<解説>

上の話の続きですが、なぜ人は実行できないのでしょう?

やる気がないわけでもないのに、何で??

って思うに、私自身のことを考えても、色々な人を見ても、

「そもそも◯◯の定義は何なのか?」

「〜〜するために必要なツールは何か?」

とか、なんていうか余計なことばっかり気にして、そっちにエネルギーを使って実行しないんです。

これはちょうど、学校の試験前に

勉強すりゃぁいいものを、勉強する前に部屋の片付けを始めてしまって、だんだん片付けがエスカレートして時間がなくなり

「明日やろう」と先延ばしして結局勉強しない状態に似ています。

つまり、実行しない「言い訳」を自分で用意している状態であって、

マハルシは

と言いたいのです。多分。

22.目覚めと夢見の間に違いはないのでしょうか?

目覚めている間は長く、夢を見ている時間は短い。

これより他に何の違いもない。

目覚めの間に起こることが真実に見えるように、

夢の中で起こることも夢の中では真実に見える。夢の中では心はもうひとつの身体をとっている。

目覚めの状態でも、夢見の状態でも

想念、名前、形は同時に現われるのである。

<解説>

眠りは「短期的な死」と捉えられることもあります。

実際、睡眠時間をできるだけ短くしようとしたり、

それをありがたがったり(いわゆる「寝てない自慢」)、

そういうことをやりがちなのですが、

私からすれば「バカじゃねーの?」って感じ。

寝ることでエネルギーを回復できるし、成長ホルモンも分泌されていつまでも若々しくいられるし、

頭の中もスッキリするし、記憶の定着もしやすくなるし、気持ちも落ち着くし、

神様が必要だから創った貴重な時間を、なるべく削るなんてバカだなぁと。

結局のところ、起きている時も、寝ている時も、

生きている、ということに変わりはないのです。

だからこそ、一度しかない人生だからこそ、どちらも精一杯生きればいいのです。

23.解脱を願うものにとって、本を読むことにはどんな価値があるでしょうか?

すべての聖典は、

解脱を得るためには心を静かに保たねばならないと述べている。

それゆえ、心を静かに保つべきだということが聖典の最終的な教えである。ひとたびこれが理解されたなら、際限なく本を読む必要はない。

心を静めるには、人はただ自分自身の内に、

真我とは何かと問い続けるべきである。この探究がどうして書物の中でできるだろうか?

人は自分自身の智慧の目で、自分の真我を知るべきである。真我は五つの鞘の内にあるが、

書物はその外にある。

真我は五つの鞘を棄て去っていくことで探究されるべきものであるため、

それを書物の中に求めるのは無駄なことである。

いずれは学んだことすべてを忘れ去らなくてはならないときが来るだろう。※5 五つの鞘:パンチャ・コーシャ 真我を覆い隠す五つの身体の鞘→アンナーマヤ・コーシャ、身体の鞘。プラーナーマヤ・コーシャ、生気の鞘。

マノマヤ・コーシャ、心の鞘。ヴィジーニャーナマヤ・コーシャ、知性の鞘。

アーナンダマヤ・コーシャ、至福の鞘。

<解説>

言っていることはシンプルです。

「知る」ことと「やる」ことは別で、「わかる」と「できる」もまた別だから、

本を読んで「知る」「わかる」で終わったら全然意味がないということ。

あとは自分の手で、目で、足で、体で、その道を歩み続けるだけです。

24.幸福とは何でしょうか?

幸福とは真我の本性そのものである。

幸福と真我は別のものではない。

世界のいかなるものごとの中にも幸福はない。我々は無智ゆえに、ものごとから幸福を得るものだと思っている。

心が外へ出て行くと、不幸を体験する。

心の願いが満たされたとき、実は、心は自己本来の場所に戻っており、

真我である幸福を楽しむのである。同じように、眠りの状態、サマーディ、失神状態、

あるいは得たいと願っていたものが得られたり嫌っていたものが消え去ったりしたときには

心は内面に向かい、純粋な真我を楽しむのである。このように心は休むことなく動き回り

真我からさまよい出ては、また戻ってくるということを繰り返している。

木陰は気持ちいいが、外では太陽が焼けつくようだ。

灼熱の太陽の中を歩いてきた人が木陰にたどり着けば涼しいと感じる。

木陰からわざわざ猛暑の中を行き、

それからまた木陰に戻ってくるのは愚かなことである。

賢い人はずっと木陰にとどまっているだろう。

同じように、真理を知る人の心は、ブラフマンを離れることはない。その反対に無智な人の心は、悲惨を味わいながら世界をさまよい歩き、

つかの間の幸福を味わうためにブラフマンに戻ってくる。

実際には、世界と呼ばれているものはただの想念にすぎない。世界が消え去ったとき、つまり想念が存在しないとき

心は幸福を体験するのである。

世界が現われると、不幸を味わうのである。

<解説>

幸福というのは、主観であり、状態なので、外に求めても仕方ないものです。

私の人生におけるバイブル漫画「アイシールド21」に、

桜庭春人というキャラクターが登場するのですが、

・現役高校生にしてモデルやアイドルをこなす芸能人

・イケメン

・いく先々で女性が群がってきて騒がれる

という、傍目から見たら羨ましい状況なのですが、本人はそれで幸せかというと全然そんなことはなくって、

「一流のスポーツマンになりたい」という想いがあったけど、

同じチームの進清十郎という怪物高校生を目の当たりにして、いわば「芸能人に逃げた」のです。

でも根っこの想いはいつまでも燻り続けているから、外面的にはどれだけ恵まれていても、

心の中ではちっとも幸せではないのです。

こんな風に、

何が幸せか?はそれぞれの主観であり状態なので、

外に求めたり、人に与えられたり、何かを待ってたりしても、

いつまでも幸せになどなれはしないのです。

25.洞察力(ジニャーナ―ドリシュティ)とは何でしょうか?

静寂にあることが洞察力と呼ばれている。

静寂にあるということは、真我の中に心を帰り着かせることである。

過去、現在、未来の出来事を知るテレパシーや千里眼は洞察力ではない。

<解説>

あらゆる宗教的・精神的な教えは究極のところ「心を静めましょう」の一言に終着するように思います。

なぜなら、そこに全ての答えがあるから。

自分の本質、人生のヒント、発想、インスピレーション、そして洞察力も。

これらは「心を静める」ことによって得られるオマケです。

26.無欲と智慧にはどんな関係があるのでしょうか?

無欲が智慧である。

二つは別のものではない。

それは同じである。

心がいかなる対象物に向かうことも差し控えることである。智慧とは、何の対象物も現われないことを意味している。

言い換えれば、真我以外の何ものも求めないことが無執着あるいは無欲であり、

真我を決して離れないことが智慧である。

<解説>

「大欲は無欲に似たり」と言います。

普通の人間が抱くような、あれが欲しいとか、これが気持ちいいとか、こんなことをやりたいとか、そういった欲望は小欲ですが、

他者の喜び=己の喜び、己が喜びを分かち合う喜び、といった霊的な喜び・欲求は大欲と言えるでしょう。

中村天風氏が「盛大な人生」で述べている「燃やせば燃やすほど楽しい欲求」が大欲であり、

「燃やせば燃やすほど苦しい欲求」が小欲であると私は考えます。

そして大事なのは、欲求をなくすことではなく、欲求は持っても心が囚われないことです。

つまり執着がないことが重要。

27.探究と瞑想の違いは何でしょうか?

探究とは、真我の中に心をとどめておくことである。

瞑想とは、自己をブラフマン、つまり存在―意識―至福であると思いなすことである。

<解説>

私なりの理解ですと、ここでいう「探求」とは

無念無想(ノーマインド)の中に自分を置くこと。無念無想に浸りきること。無念無想になれる対象に飛び込むことを指します。

そして瞑想とは、無念無想へ至るプロセスです。つまり、瞑想の段階ではまだ無念無想を

「外から見ているだけ」

「知識・概念として捉えているだけ」

「自分事ではなく他人事」

としてしか認識していないという事です。

28.解脱とは何でしょうか?

束縛されている自己の本性を探究すること、

その真の本性を悟ることが解脱である。

<解説>

「自分とは何か?」

「我とは何ぞや?」

といった問いに対する答えを、

外から得た知識や理屈ではなく、内から気づいた体感・体得でもって答えることです。

まとめ:究極の知識とは

「汝自身を知れ」

ーアポロン神殿

自分を知ること。

「汝、それなり」

ーウパニシャッド哲学

自分の本質を悟ること。

以上、恐れ多くも「Who am I?」を解説をしてみました。

参考になれば幸いです。